Catolicismo y política en Puerto Rico: dos libros fundamentales

POR LUIS N. RIVERA PAGÁN | 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 4:50 AM – 1 COMMENT

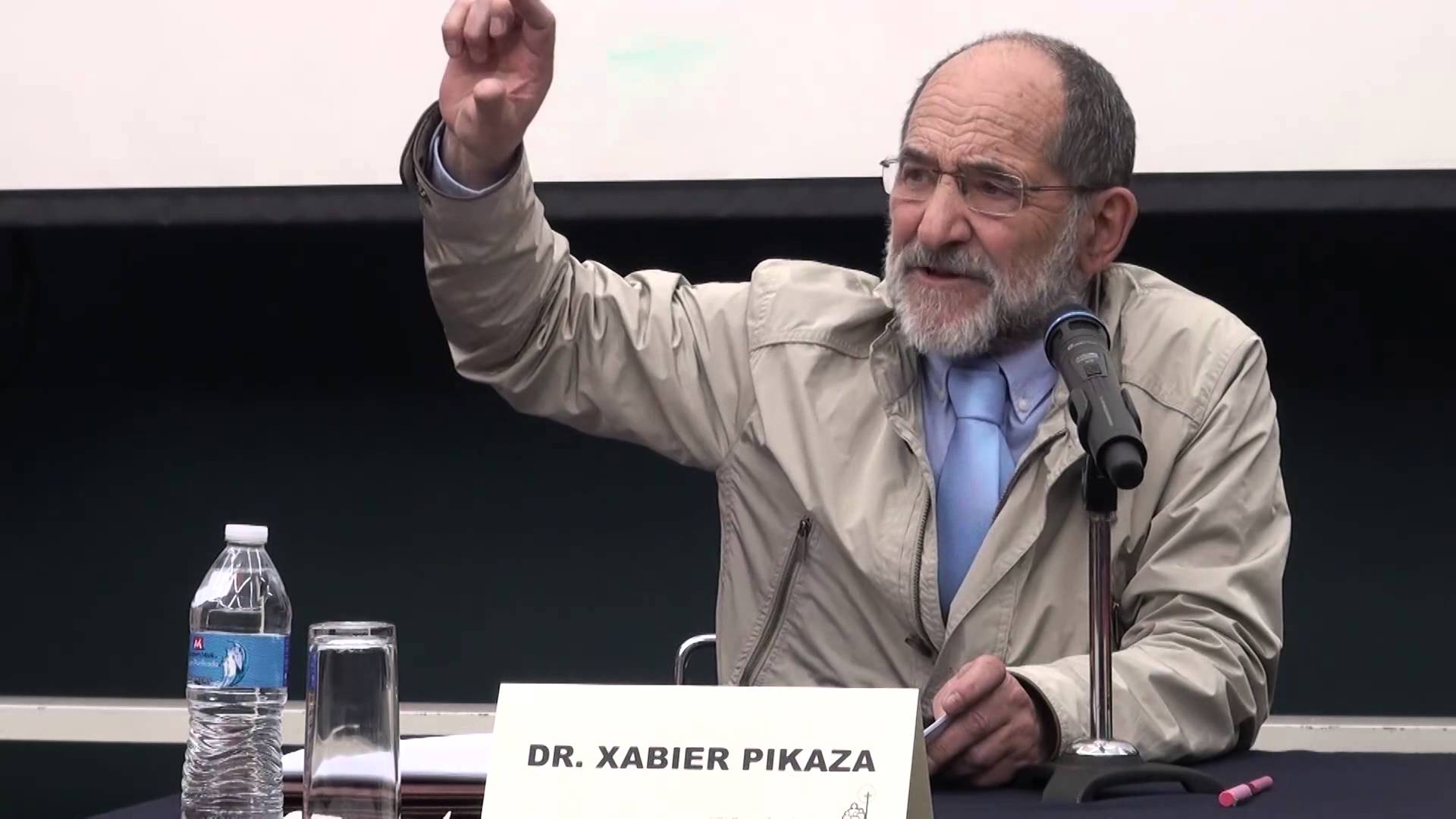

Samuel Silva Gotay, graduación UPR-RP 2010.

–Antonio S. Pedreira, Insularismo (1934)

Dos recientes libros de Samuel Silva Gotay – Soldado católico en guerra de religión: Religión y política en España y Puerto Rico durante el siglo XIX1 y La Iglesia Católica de Puerto Rico en el proceso político de americanización, 1898-19302 – provienen de los afanes de un académico que desde hace años ocupa un lugar de honor en los estudios latinoamericanos sobre religión y sociedad.

En 1981, Silva Gotay publicó El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe: Implicaciones de la teología de la liberación para la sociología de la religión, que tiene la distinción de haberse traducido al portugués y al alemán, y que muchos consideran el estudio matriz de los orígenes de la teología latinoamericana de liberación. En 1997 publicó Protestantismo y política en Puerto Rico, 1898-1930: Hacia una historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico, texto clave para el análisis de los complejos enlaces entre la política diseñada en Washington de americanizar a los puertorriqueños y el avance de las misiones protestantes en la isla. Y en 2005 nos brindó Catolicismo y política en Puerto Rico bajo España y Estados Unidos, siglos XIX y XX. Esta trilogía literaria es lectura fundamental para la conversación académica sobre las complejas relaciones laberínticas entre política y religión en América Latina, el Caribe y Puerto Rico.

Estos dos nuevos libros constituyen una nueva edición de Catolicismo y política en Puerto Rico bajo España y Estados Unidos, revisada y dividida en dos volúmenes. El primero analiza las relaciones entre la Iglesia Católica y el turbulento siglo diecinueve con sus reclamos, heredados de la Ilustración, de modernidad, liberalismo y secularización, tanto en España como en Puerto Rico. El segundo estudia la espinosa relación entre el catolicismo y las políticas imperiales estadounidenses de americanizar a la isla, cedida como botín de guerra territorial a los Estados Unidos en el Tratado de Paris de diciembre de 1898.

Silva Gotay asume en sus libros un riesgo considerable. Pocos escritores tienen la audacia de intervenir en un tema tan complejo y delicado como el de la religión y la política, asunto en el que las pasiones eclipsan con excesiva frecuencia la serenidad del pensamiento, especialmente en tiempos donde los fundamentalismos e integrismos confligen con intenso vigor. El riesgo es mayor en el caso de los textos que nos atañe, ya que el autor en cuestión es de linaje protestante, de subjetividad religiosa cultivada en un ambiente anabaptista que se ha caracterizado históricamente por sus escasas simpatías hacia Roma, lo que por lo visto no le impide adentrarse en corral ajeno para husmear tendencias, complicidades y aspiraciones.

Silva Gotay enfrenta, en estos dos nuevos libros, una tarea muy delicada y compleja. Se trata de analizar con seriedad académica los siguientes temas:

- Las tensiones internas al catolicismo español en el siglo diecinueve y sus repercusiones en la política colonial ibérica. La iglesia católica española se vio inmersa en los conflictos que provenían de una Ilustración europea vista con recelo desde Madrid y Toledo, y en las turbulencias sociales, propias de las clases trabajadoras europeas en el siglo de Marx y Engels, que al retar una hegemonía económica y política se vieron obligadas a enfrentar también los poderes espirituales que la legitimaban. Es siglo angustioso para España que se inicia con la ocupación napoleónica, prosigue con la disolución de casi todo el imperio iberoamericano y culmina con la decisiva derrota en la Guerra hispanoamericana que relega a España a la periferia de la geopolítica internacional.

- Las dificultades en ese siglo diecinueve de la jerarquía de la Iglesia Católica, la romana y la española, para asimilar y aceptar el auge creciente del liberalismo político, la secularización del estado, el modernismo intelectual y el relativismo ético. Silva Gotay discute sobre todo las controversias teológicas y jurídicas, en el interior de las autoridades eclesiásticas católicas en España, Roma y Puerto Rico, sobre dos temas cruciales: la esclavitud y el liberalismo ideológico y político. La disolución de la famosa Inquisición Española es símbolo de tales dificultades. Para apreciar el cambio que eso representa, recomiendo la lectura de una excelente novela de Miguel Delibes, El hereje (1998). Esta novela de Delibes concluye con un aterrador auto de fe que en la sexta década del siglo XVI desvanece en el fuego de la hoguera los cenáculos protestantes de Sevilla, mientras el insigne teólogo Melchor Cano predicaba sobre el eterno juicio de Dios y el rey Felipe II se sentía satisfecho por mantener intacta la ortodoxia de su nación.

- Los dilemas de la Iglesia Católica estadounidense ante la inminente guerra de los Estados Unidos contra España, nación católica por antonomasia. Era una guerra que, por un lado, Roma percibía como nociva para sus intereses en el Caribe y América Latina y que, por el otro, despertaba pasiones ardientes en el ánimo nacionalista estadounidense, como se refleja en editoriales, artículos y caricaturas publicados en 1898 en periódicos por todos los Estados Unidos. Representaba, por lo tanto, ese conflicto bélico un serio desafío a la Iglesia Católica estadounidense, pero también una dorada oportunidad para mostrar su lealtad patriótica. La Iglesia Católica estadounidense, fruto ante todo de grandes migraciones de naciones católicas, culmina ese momento amargo reafirmando su lealtad a la nueva nación imperial y a su peculiar conciencia mesiánica de “destino manifiesto”.

- Las enormes contrariedades que enfrenta la Iglesia Católica en Puerto Rico al perder en 1898 el apoyo que, gracias al famoso patronato real, hasta entonces recibía del gobierno metropolitano. El éxodo de muchos clérigos españoles, la disputa por las propiedades eclesiásticas, la pérdida del subsidio estatal, la educación laica sin instrucción religiosa eclesial, la legalización del matrimonio civil, los proyectos de control demográfico y la secularización de los cementerios, componen un complejo tejido de factores que debilitan la estructura institucional de la Iglesia Católica boricua en un momento en que las sociedades misioneras protestantes norteamericanas pretenden hacer del futuro siglo americano también la culminación de sus aspiraciones misioneras globales.

- Los conflictos agudos que atraviesa la nueva jerarquía católica en Puerto Rico, la cual es, hasta la década de los sesenta, de origen estadounidense, al adoptar una doble estrategia: mantener la hegemonía de la cultura religiosa católica a la vez que propicia la asimilación de los puertorriqueños al lenguaje y los hábitos sociales de los Estados Unidos. Es tarea doblemente difícil ya que, por un lado, un sector de la burocracia imperial va a medir el éxito de su administración colonial por los logros en la asimilación de la población puertorriqueña no solo al idioma inglés sino también al conjunto mítico de valores estadounidenses, aquello que en días recientes el profesor de Harvard y principal ideólogo contra la inmigración latinoamericana Samuel P. Huntington ha catalogado como el núcleo anglo-protestante de los Estados Unidos. Por otro lado, a la Iglesia le interesaba demostrar que la asimilación cultural no conlleva necesariamente la conversión protestante ni el abandono de las tradiciones cúlticas católicas. Se trata, por ende, de inaugurar un sendero inédito para el pueblo puertorriqueño: americanización, en inglés, pero cobijada en el seno de la ancestral madre Iglesia Católica, de origen ibérico.

- Los retos que las vigorosas incursiones proselitistas protestantes, con el aparente visto bueno de las autoridades coloniales estadounidenses, presentan a la Iglesia Católica en Puerto Rico, por centurias acostumbrada a disfrutar del monopolio de legitimidad eclesiástica. La transición del patronato real, con su ambigua ligazón al estado colonial y su fusión mítica con la cultura nacional, a la competencia del mercado libre religioso que se rige por normas muy distintas a las que el clero católico estaba habituado, no fue fácil ni agradable y requirió de las autoridades eclesiásticas una delicada habilidad estratégica de negociación diplomática con el gobierno colonial y, simultáneamente, un repudio agresivo al protestantismo. Se inauguró así una batalla de los espíritus que aún no cesa del todo.

- La decisión del Vaticano de conferir a la Iglesia Católica puertorriqueña un estatuto autónomo de la estadounidense al mismo tiempo que intenta evitar fricciones con Washington. Tal decisión ha tenido repercusiones de largo plazo, como puede deducirse, por ejemplo, de la controvertida carta pastoral de agosto de 2003 del actual arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, provocadoramente titulada Patria, nación e identidad: don indivisible del amor de Dios, una firme defensa de la identidad cultural nacional de Puerto Rico, la cual reitera en otra carta pastoral, emitida en ocasión de la pascua de 2011, Prediquemos al Cordero de Dios, sacrificado y victorioso: la nueva evangelización de Puerto Rico.

- El surgimiento de una fuerte corriente nacionalista católica que pretendió retar la autoridad del imperio y la colaboración de la jerarquía católica con este. Aquí Silva Gotay se adentra en un tema que suscita debates intensos: las referencias de Pedro Albizu Campos a símbolos religiosos católicos como parte de la nacionalidad puertorriqueña insurgente, a la vez que sus críticas a la jerarquía católica por sus hábitos y actitudes coloniales. Es asunto que desde diversas perspectivas ha sido tratado por César Andreu Iglesias y Arcadio Díaz-Quiñones en sugestivos ensayos sobre los símbolos y las imágenes religiosas en los discursos y escritos de Albizu, al igual que por Anthony Stevens-Arroyo, quien lleva años tratando infructuosamente de convencernos de la alegada decisiva influencia del filósofo catalán Jaime Balmes en el pensamiento albizuista. Es un campo minado y sospecho que serán varias las banderillas que los colegas universitarios y políticos que se atrevan a lanzarse al ruedo tratarán de clavar en la cerviz de este toro bravo.

- El desarrollo de una impresionante red de escuelas católicas que asume la encomienda de educar una élite social y política puertorriqueña que permita conciliar americanización y catolicismo. Es, nuevamente, cuestión muy debatida. Convergen aquí aspiraciones diversas: el deseo de unas capas sociales puertorriqueñas de que sus hijos aprendan a dominar las reglas del juego político y económico del imperio, lo cual requiere la maestría del inglés, la importación de maestros estadounidenses, muchos de ellos clérigos y religiosas, capaces de enseñar solo en inglés, la aspiración de la Iglesia Católica de mantener su dominio religioso de la Isla mediante la educación de los líderes laicos de la sociedad, el aparente acuerdo de esa Iglesia Católica con el credo de la americanización de la juventud privilegiada del país.

- Los conflictos entre aquellos sectores populares de la Iglesia Católica puertorriqueña, atentos a la vocación solidaria con los pobres y oprimidos que tan vigorosamente resuena en los textos proféticos y evangélicos de las escrituras sagradas judeocristianas, y la jerarquía eclesiástica abocada generalmente a una política de prudente conformidad con el modernismo capitalista. Es un tema que obviamente apasiona a Silva Gotay, como académico y como sujeto histórico. Nos damos aquí con un autor a quien no le es posible ni deseable ocultar su simpatía con la recuperación que las teologías de liberación efectúan de las dimensiones proféticas e insurgentes de la religiosidad bíblica y evangélica.

Como puede verse por esta apretada sinopsis, estos libros de Silva Gotay constituyen una exploración abarcadora de asuntos de primordial importancia en las relaciones entre las instituciones religiosas católicas y la política de control colonial de Puerto Rico, en las postrimerías del imperio español y en los albores del estadounidense. Es encomiable la erudición que adornan estos libros al lidiar con asuntos que inspiran intenso debate entre ópticas distintas y lecturas, en ocasiones, opuestas. Es, además, admirable la audacia intelectual de Samuel Silva Gotay de poner sobre la mesa de diálogo sus interpretaciones y someterse así al intercambio crítico que ineludiblemente sucede a la primera ola de elogios y encomios.

Son temas que suscitan diálogos, debates y disputas, algo habitual en el mundo académico, pero que en ocasiones tocan fibras sensitivas de identidad religiosa y afiliación eclesiástica, como puede verse en la enérgica crítica que a Catolicismo y política en Puerto Rico bajo España y Estados Unidos hizo el joven historiador Gerardo Alberto Hernández Aponte, en mayo de 2006, en las páginas del principal periódico católico del país, El visitante.3 Aunque Silva Gotay no parece haber aceptado las críticas principales que hizo Hernández Aponte a sus evaluaciones y perspectivas historiográficas,4 no me cabe duda que al menos prestó atención a varias de sus correcciones factuales.5

Permítaseme contribuir al debate con un cuestionamiento sobre un asunto significativo para los historiadores de la esclavitud afroamericana. Silva Gotay se admira ante la defensa que de la esclavitud hacen algunos jerarcas católicos en la segunda mitad del siglo diecinueve a pesar de que el papa Gregorio XVI la había condenado, según él, “de forma absoluta y definitiva” en su carta apostólica In Supremo Apostolatus, emitida en 1839. Pero, ¿es cierto que Gregorio XVI condenó “de forma absoluta y definitiva” la esclavitud o era su objetivo inmediato más bien reprobar el tráfico trasatlántico de africanos esclavizados? En mi opinión, tanto el contenido de la carta apostólica como el contexto histórico específico en que se emitió la sitúan más bien como un episodio clave en la lucha por erradicar el comercio transatlántico de esclavos africanos, objetivo que se había cristalizado en acuerdos internacionales por varios países involucrados en esa trágica empresa pero que a su vez se violaba continuamente por contrabandistas de africanos violentamente cautivados. Por ello un jerarca católico podía, posterior a In Supremo Apostolatus, defender la esclavitud e incluso poseer esclavos sin percibir contradicción alguna con la postura papal. Lo que censura Gregorio XVI, por tanto, es la trata transatlántica de esclavos, no la esclavitud misma.

No es esta, dicho sea de paso, mi exclusiva apreciación. Así entiende también su limitado pero importante propósito el historiador de las posturas teológicas y canónicas que sobre la esclavitud postulase la Iglesia Católica a lo largo de su historia, el erudito John Francis Maxwell, en una obra, Slavery and the Catholic Church: The History of Catholic Teaching Concerning the Moral Legitimacy of the Institution of Slavery,6 tomo que Silva Gotay, por cierto, cita repetidas veces en el primero de sus dos nuevos libros.

El lenguaje, sin embargo, que emplea Gregorio XVI al censurar el comercio de esclavos y reclamar el reconocimiento por las naciones cristianas de la plena humanidad de los africanos tiende, a la postre, a subvertir la restricción contextual del decreto papal y propicia las aspiraciones abolicionistas de la esclavitud. Acotemos también, como nota de interés para los estudiosos del siglo dieciséis, el que Gregorio XVI señale, como precedente importante, la carta apostólica de Pablo III, emitida en 1537, dirigida al Cardenal Arzobispo de Toledo primado de España, en la cual el Supremo pontífice condena la esclavitud de los nativos americanos e insiste en que la corona española reconozca la plena humanidad y libertad de sus nuevos vasallos transatlánticos. Aunque muchos eruditos entienden que esa carta fue abrogada por Pablo III a causa de presiones de la corte del rey Carlos V, Gregorio XVI reconoce como válida y vigente este decreto que tanto elogió Bartolomé de las Casas en su lucha por la emancipación de los indígenas americanos.

Igual que sus otros libros anteriores, estas nuevas aportaciones académicas de Silva Gotay hacen a su autor merecedor de nuestro pleno reconocimiento como un intelectual de excepcional valía en el estudio de las complejidades sociales que afrontan las instituciones religiosas latinoamericanas y caribeñas. Sin temor a que se me acuse de estar influenciado por muchos años de cercana amistad, de haber compartido con el autor innumerables alegrías y tristezas, además de incontables botellas de buen vino, puedo afirmar que Samuel Silva Gotay es el principal estudioso en nuestro país de las relaciones entre el cristianismo institucional y las sociedades puertorriqueñas y latinoamericanas.

El nombre de Samuel Silva Gotay viene a mi mente cuando leo la admirable descripción que del historiador solidario escribe el brasileño Rubem Alves; una descripción que podría articular una alternativa a las angustiosas incógnitas planteadas por Antonio S. Pedreira en la cita de Insularismo con que iniciamos este ensayo:

“El historiador así, es alguien que recupera memorias perdidas y las distribuye, como si fuera un sacramento, a aquellos que perdieron la memoria. En verdad, ¿qué mejor sacramento comunitario existe que las memorias de un pasado común, marcadas por la existencia del dolor, del sacrificio y la esperanza? Recoger para distribuir. Él no es solo un arqueólogo de memorias. Es un sembrador de visiones y de esperanzas”.7

- San Juan, PR: Publicaciones Gaviota, 2012. [

]

- San Juan, PR: Publicaciones Gaviota, 2012. [

]

- Gerardo Alberto Hernández Aponte, “El nuevo libro de Samuel Silva Gotay”, El visitante, Año XXXII, Núm. 19, 7 al 13 de mayo de 2006, 4-6. [

]

- Véase la réplica de Silva Gotay a Hernández Aponte, “Catolicismo y política en Puerto Rico, bajo España y Estados Unidos: siglos xix y xx. Otra visión del libro”, El visitante, Año XXXII, Núm. 22, 28 de mayo al 3 de junio de 2006, 12s. [

]

- Hernández Aponte reitera sus críticas en su libro La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América: Lucha, sobrevivencia y estabilización (1898-1921) (San Juan, Puerto Rico: Editorial Tiempo Nuevo, 2013). [

]

- Chichester and London: Barry Rose Publishers, 1975, 73s. [

]

- Rubem Alves, “Las ideas teológicas y sus caminos por los surcos institucionales del protestantismo brasileño”, en Pablo Richard (ed.), Historia de la teología en América Latina (San José, Costa Rica: CEHILA/DEI, 1981), 363-364. [

]

/>

/>